Eine aktuelle Studie zeigt: Haben Hummeln Kontakt zu einer Artgenossin, die kurz zuvor eine erfreuliche Erfahrung gemacht hat, treffen sie anschließend optimistischere Entscheidungen. Offenbar lassen sie sich von der Stimmung ihres Gegenübers anstecken.

Es ist ein Phänomen, das den meisten Menschen gut vertraut sein dürfte: Die Gemütslage eines Gegenübers, ganz gleich ob gut oder schlecht, kann sich leicht auf die eigene Stimmung übertragen. In der Wissenschaft spricht man in diesem Zusammenhang von emotionaler Ansteckung (englisch: emotional contagion). Doch nicht nur uns geht es so, sondern auch anderen Tieren: So ist die Übertragung von positiven oder negativen Emotionen inzwischen bei verschiedenen Arten nachgewiesen worden, darunter beispielsweise Schweine, Ratten und Raben. Bislang handelte es sich dabei allerdings stets um Wirbeltiere, deren Gehirne unseren sehr ähnlich sind – insbesondere was die für die Verarbeitung von Emotionen verantwortlichen Bereiche angeht. In einer aktuellen Studie hat ein Forschungsteam um José Romero-González und Fei Peng untersucht, ob auch Hummeln sich von der Gemütslage ihrer Artgenossen anstecken lassen.

Zuckerhaltige und zuckerfreie Blüten

Doch wie können wir überhaupt Informationen über den inneren Zustand von Hummeln erlangen? Dazu setzten die Forschenden auf ein als „Judgement Bias Task“ bezeichnetes Verfahren, das in der Vergangenheit bereits erfolgreich bei den Insekten eingesetzt wurde. Dieses basiert darauf, dass die Gemütslage eines Tiers – genau wie bei uns Menschen – beeinflusst, ob es zweideutige Reize eher optimistisch oder pessimistisch interpretiert. Entsprechend lassen sich aus der Reaktion eines Individuums auf einen solchen Reiz Rückschlüsse auf seinen inneren Zustand ziehen.

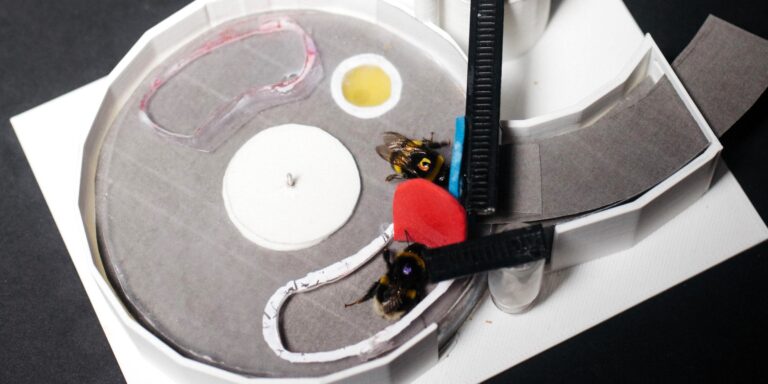

Konkret machten Dunkle Erdhummeln (Bombus terrestris) im Rahmen des Versuchs zunächst wiederholt Erfahrungen mit grünen und blauen künstlichen Blüten. Die Farbe war dabei entscheidend, denn an ihr ließ sich erkennen, ob eine Blüte 30-prozentige Zuckerlösung enthielt – oder lediglich zuckerfreies Wasser. Bei manchen Hummeln waren stets die blauen Blüten mit Nahrung bestückt, bei anderen stets die grünen. Das lernten die Tiere schnell: Schon bald steuerten sie die zuckerhaltigen Blüten wesentlich rascher an als die zuckerfreien Alternativen.

Dann folgten die eigentlichen Testdurchläufe: Die Forschenden präsentierten den Hummeln neue Blüten, deren Farbton genau zwischen dem Grün und dem Blau der vorherigen Blüten lag. Wie würden die Insekten auf diese Blüten reagieren? Würden sie eher Zuckerlösung erwarten und rasch auf die neue Blüte zufliegen – oder würden sie eher Wasser erwarten und sich mehr Zeit lassen? Und wie würden unterschiedliche Erfahrungen, welche die Hummeln zuvor gemacht hatten, ihr Verhalten beeinflussen?

Optimistische und pessimistische Hummeln

Die Forschenden verglichen zunächst mithilfe zweier Versuchsgruppen, wie sich ein positives Erlebnis auf die Gemütslage der Hummeln auswirkte. Den Tieren der einen Gruppe hatten sie vor dem Test eine kleine Menge 60-prozentige Zuckerlösung bereitgestellt, während die Tiere der anderen Gruppe keine solche positive Erfahrung machten. Tatsächlich spiegelte sich dies im Testergebnis wider: Die Hummeln der ersten Gruppe steuerten wesentlich rascher auf die blaugrünen Blumen zu als die Hummeln der zweiten Gruppe. Die unerwartete Belohnung hatte sie offenbar optimistischer gestimmt als ihre Artgenossen.

Mit zwei weiteren Versuchsgruppen untersuchten die Forschenden, ob sich die positive Stimmung eines Tiers auf seine Artgenossen übertragen würde. Dazu ließen sie Hummeln direkt vor dem Test für 30 Sekunden mit jeweils einer Artgenossin interagieren. In der einen Versuchsgruppe hatte letztere zuvor eine Belohnung in Form von 60-prozentiger Zuckerlösung erhalten, in der anderen nicht. Das erstaunliche Ergebnis: Hummeln, die mit einer Artgenossin interagierten, die zuvor eine Belohnung erhalten hatte, verhielten sich im anschließenden Test deutlich optimistischer. Anscheinend hatten sie sich tatsächlich vom positiven inneren Zustand ihrer Artgenossin anstecken lassen.

Ansteckung durch Sichtkontakt

Nun ließe sich einwenden: Könnte es nicht sein, dass die Hummeln beim Kontakt mit der Artgenossin vielleicht noch Zuckerlösung an ihrem Körper entdeckt haben, und sich deshalb optimistischer verhielten? Oder wäre es nicht möglich, dass die zuvor belohnte Hummel bestimmte Duftstoffe abgesondert hat, die sich auf das Verhalten der interagierenden Tiere auswirkten?

Tatsächlich gelang es den Forschenden, beide Einwände durch zwei weitere Versuchsdurchgänge auszuräumen. Dabei ließen sie die Hummeln vor dem Test wieder mit einer zuvor belohnten Artgenossin interagieren – allerdings unter besonderen Bedingungen. In einem Fall waren die Tiere dabei durch eine durchsichtige Scheibe voneinander getrennt, im anderen Fall konnten sie sich zwar berühren, dafür war es aber dunkel, sodass sie einander nicht sehen konnten.

Es zeigte sich: Bestand lediglich Sichtkontakt zwischen den Tieren, verhielten sich die getesteten Hummeln vergleichsweise optimistisch; mögliche Rückstände der Zuckerlösung auf dem Körper ihrer Artgenossin können also nicht für das Ergebnis verantwortlich sein. Begegneten sich die Tiere hingegen im Dunkeln, waren die getesteten Hummeln nicht optimistischer als Individuen ohne vorherigen Kontakt zu einer Artgenossin – was zeigt, dass Duftstoffe offenbar keine entscheidende Rolle spielen.

Fazit

Der klare Ausgang der Studie lässt den Schluss zu, dass positiv gestimmte Hummeln ihre Artgenossen mit ihrer Gemütslage anstecken können. Damit fügt sie sich ein in eine Reihe von Untersuchungen aus den vergangenen Jahren, die belegen, wie sehr wir Insekten lange Zeit unterschätzt haben. Ganz besonders gehören dazu die Hummeln: Sie zeigen deutliche Anzeichen von Spielverhalten, erkennen zuvor gesehene Objekte durch Ertasten und können selbst komplexe Abläufe durch Beobachtung lernen.

Doch wie bei allen Untersuchungen zu den kognitiven und emotionalen Fähigkeiten von Tieren gilt es auch bei der aktuellen Studie zu berücksichtigen: Was wirklich in den Hummeln vorgeht, wissen wir nicht. Dass sie positiv und negativ gestimmt sein und ihre Gemütslage an ihre Artgenossen übertragen können, ist eine bemerkenswerte Erkenntnis. Ob sie diese inneren Zustände auch in irgendeiner Form empfinden, also sich ähnlich wie wir gut oder schlecht fühlen, lässt sich dabei nicht klar sagen – ausschließen lässt es sich allerdings ebenfalls nicht.

Zur Fach-Publikation:

José E. Romero-González, Zhenwei Zhuo, Lulu Chen, Chaoyang Peng, Cwyn Solvi, Fei Peng (2025): Positive affective contagion in bumble bees. Science.

Wir freuen uns über Anmerkungen, Fragen oder Feedback im Kommentarbereich! Allerdings behalten wir uns vor, Kommentare zu löschen, die unserer Meinung nach rechtswidrig oder aus anderen Gründen unangemessen sind. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zur Kommentarfunktion in unserer Datenschutzerklärung.